2025年2月上旬に徳島県鳴門市にある大塚国際美術館に行ってきたのでその観光記。

何をしに行ったのかといえば、ピクセルゲーム『Proverbs』の元ネタ、ピーテル・ブリューゲル(父)『ネーデルラントのことわざ』を観に行きました。

↓ゲームでのドット絵

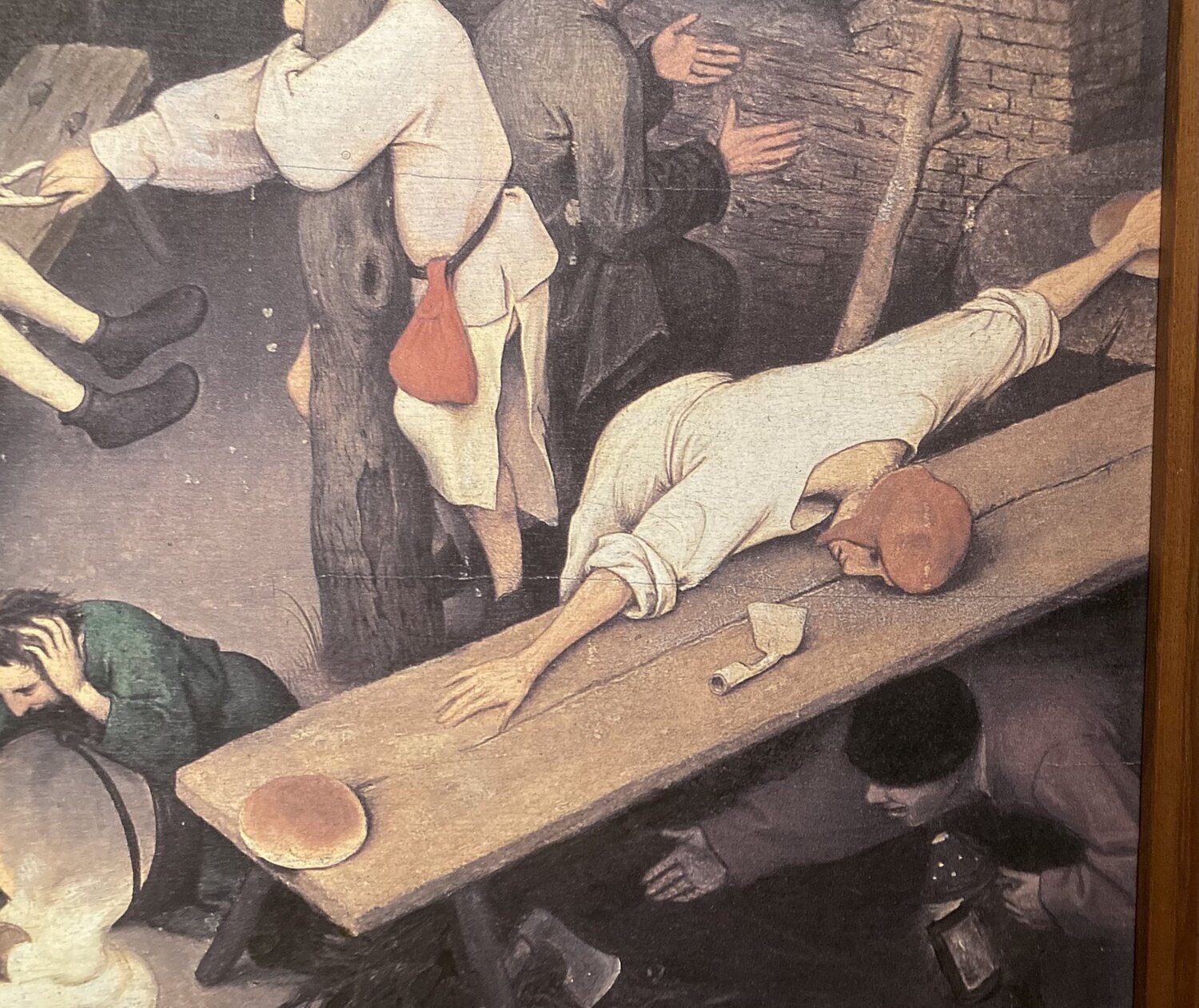

↓美術館での実寸大絵

このためだけに、わざわざ、徳島まで……。

ゲームの感想記事で書いた好きなことわざもばっちり見てきました。

あるパンから別のパンに手が届かない

予算内で生活するのが難しい

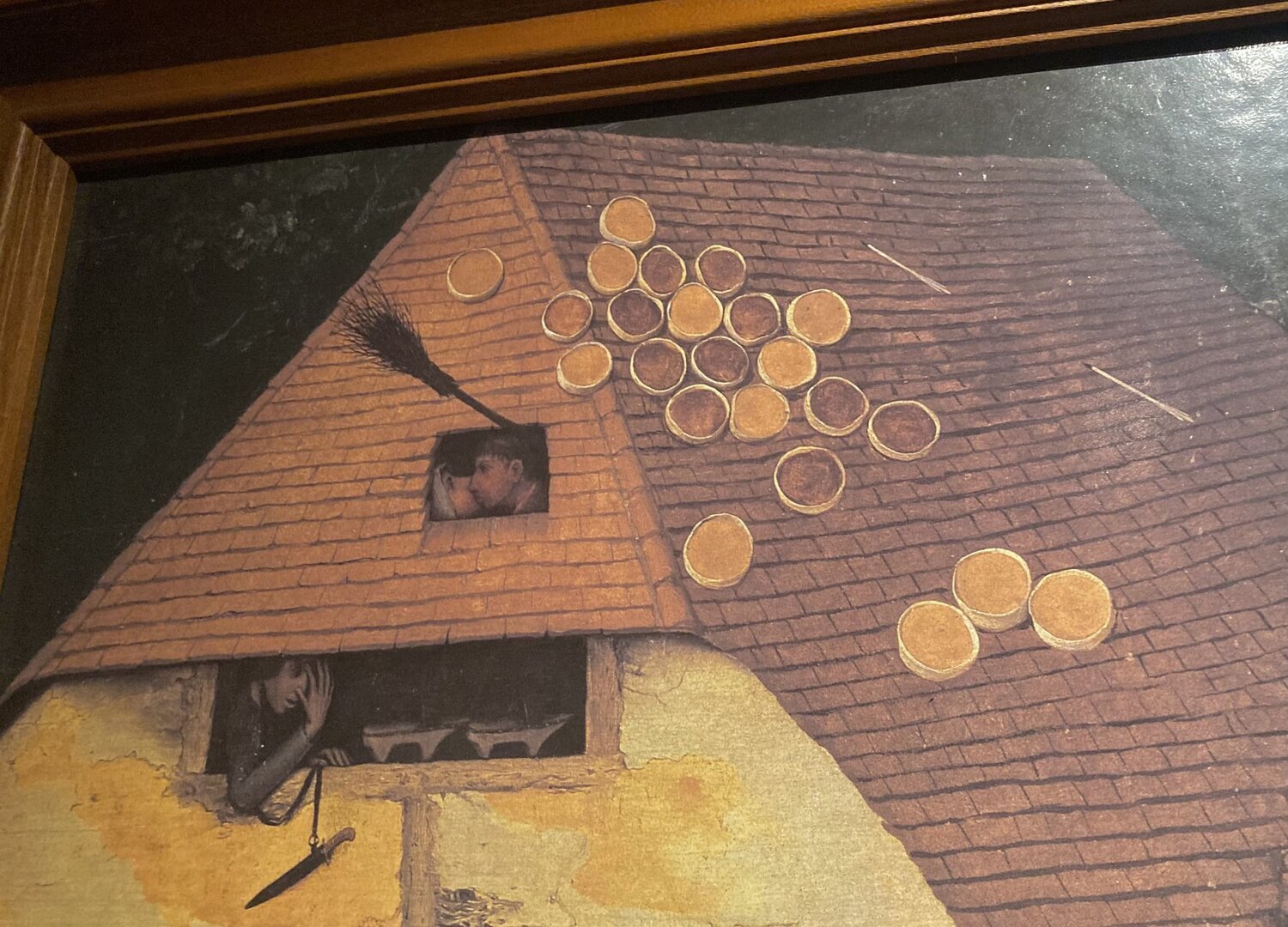

屋根にタルトが敷き詰められている

非常に裕福である

絞首台で糞をする

どんな罰にも怯まない

絵自体がタテ117cm×ヨコ160cmとどちらも1メートル越えの大きさではありつつ、人物一人ひとりが細かく精緻に描かれていてその手先の器用さにまず感動。

ただ本物の絵はドイツのベルリンにある絵画館に収容されているので、これは陶板画で出来たレプリカ。

そもそもここ大塚国際美術館自体が、名画等をオリジナルと同じ大きさに複製し展示する陶板名画美術館。

だから展示されているのは全部レプリカなんだけど、レプリカゆえに全館撮影OKだし、物量もとにかくすさまじいことになってる。

入口が地下3階からで、BF3→B2F→B1F→1F→2Fと5階建ての美術館の中に1,091点の作品が展示されており、モデルコースの全長は4km。

私はほぼ立ち止まらずにざっと通り過ぎるだけでも4時間かかりました。

この美術館を楽しむために必要なのはとにもかくにも体力。

1階分約215枚の絵をひたすら歩きながら見続ける×5セットをやったことがある人なんている!?

2階分上がったら途中で20分くらい椅子に座って仮眠しないと歩けないくらいだったよ。

それに加え、美術の教科書に載っている名画はほとんどあるという状況なので「知っている」というだけではさしたる感動も覚えなかったのが自分でも不思議でした。

ただこの美術館で初めて&改めて目にして好きになれた作品もあったので、そのうち4点をご紹介。

アントワーヌ・ヴァトー『ピエロ(ジル)』

今回の美術館内で一番印象に残ったのが、1718年~1719年に描かれたアントワーヌ・ヴァトー『ピエロ(ジル)』。

見てるだけで涙が出そうや……。

一通り見終わったあとも最後にこの絵の前に戻ってくるぐらい、私の心には刺さりました。

絵の横に添えられた解説文には

大きな藁帽子を被り、白い衣装を身に着けたピエロ。

あどけないその表情は、衣装の白さとあいまってこの人物の純粋無垢な性格を強く印象づける。

と書いてあり、wikiにも

ピエロの役をしているハンサムな青年が中央前景に大きく立っている。

身に着けているのは、いかにもピエロらしい白い道化服である。

ボタンの並んだ上着、皺の寄った長い袖、襞のついた襟。

ズボンはぶかぶかだが短すぎ、靴には白いリボンがつけられている。

と書いてあるけど、私は目に入った瞬間、左目と右目の非対称さと厚ぼったい瞼、背丈に反して丸い鼻から発達障害めいた印象を受けたんですよ。

(ここから先に書くのは、全て私が抱いた第一印象の話です)

左右の目が対称であるのは、少なくとも絵画においては美しさの絶対条件で、非対称、片方が歪んでいるというだけでもう何かしらの欠落を鑑賞者に与える。

私にはそれが彼の内面からくるもののように思えました。

猫背気味の立ち姿、上着は袖がダボつくほどに大きいのに、下のズボンは裾が足りないちぐはぐさ。

人生が上手くいっているような、そしてこれから上手くいくような人間の立ち姿にはどうしても見えなくて、そこに胸を締め付けられます。

生まれながらに劣っている人間というのはいて、でもそれって先祖代々の血の問題だったり、遺伝子発現が上手くいかなかったり、生育環境が悪かったりと運の問題じゃないですか。

その人だけに責任がある訳では決してないのに、でも人だから、社会の中で働いてお金を稼いで食べて生きていかないといけない。男なら尚更。

それが収入不安定なピエロという人に笑われる職業しか選択肢がないとしても。

彼の薄ぼんやりとした表情が見つめる自身の行く先がどんな明るさだったのかを考えます。

彼の口元には薄っすらと青ひげが生えていて、それを描かないことも(もちろん瞳を左右対称として描くことも)画家は出来たはずなのにそうしなかった。

そこに嘲りや見下しの感情がないのは、彼の真っ白な衣服からよく分かります。

だって土の地面に立つ靴にすら、泥一つ付いてないから。

でもこの場にそぐわない清潔さ、可愛らしさがまた切ない。

真っ当な成人男性が付けるようなものではない赤いリボンに、彼の報われない純真さを見てるみたいで。

この絵を見ていると泣けてくるのは、彼の表情が私の内面と似てるから。

だから共感で涙が出る。

350年前にも今では障害とされている不器用さを抱え、生きづらい人間はいたんだという実感が縦184.5 cmの巨大なキャンバスからありありと迫ってくる。

……いやまあ、これは全部私の第一印象なんだけど、でもそんな風に感じるのが私だけではないからこそ、この絵はルーヴル美術館に所蔵され、東洋の片隅の美術館にレプリカとしてでさえ飾られているんだと思います。

フランス・ハルス『養老院の女理事たち』

次いで印象的だったのが、1664年頃に描かれたフランス・ハルス『養老院の女理事たち』

理事にまでなる女性達って確かにこんな感じや……。

一見、みんな笑っていないので性格キツめに見えるけど、養老院っていうのは身寄りのない老人のための老人ホームのことで、そんな福祉施設の運営なんて甘いだけじゃ絶対にやっていけない。

福祉や介護に携わる人達にイメージするふくよかでおおらかで優しそうな女性陣は、この人達の配下にいるんだろうなあと想像させる厳格さが彼女達にはあって、それがそのまま気高さに繋がっている。

この5人の性格を伝える人相の描き分けも素晴らしいです。

各々が各々に言い分があるんだろうなあと伝わる険があって、それでも各自の根底にある慈愛の精神で繋がり戦ってきた仲間という雰囲気が強くある。

美術館内には美しく若い男女の絵が沢山あるので、逆にそうではない、暗くて老いた老人の絵にも目がいくんだよね。

彼女たちの骨ばった手には、身寄りのない老人のために奔走してきた日々の苦労と充実が刻まれており、格好いいなと思います。

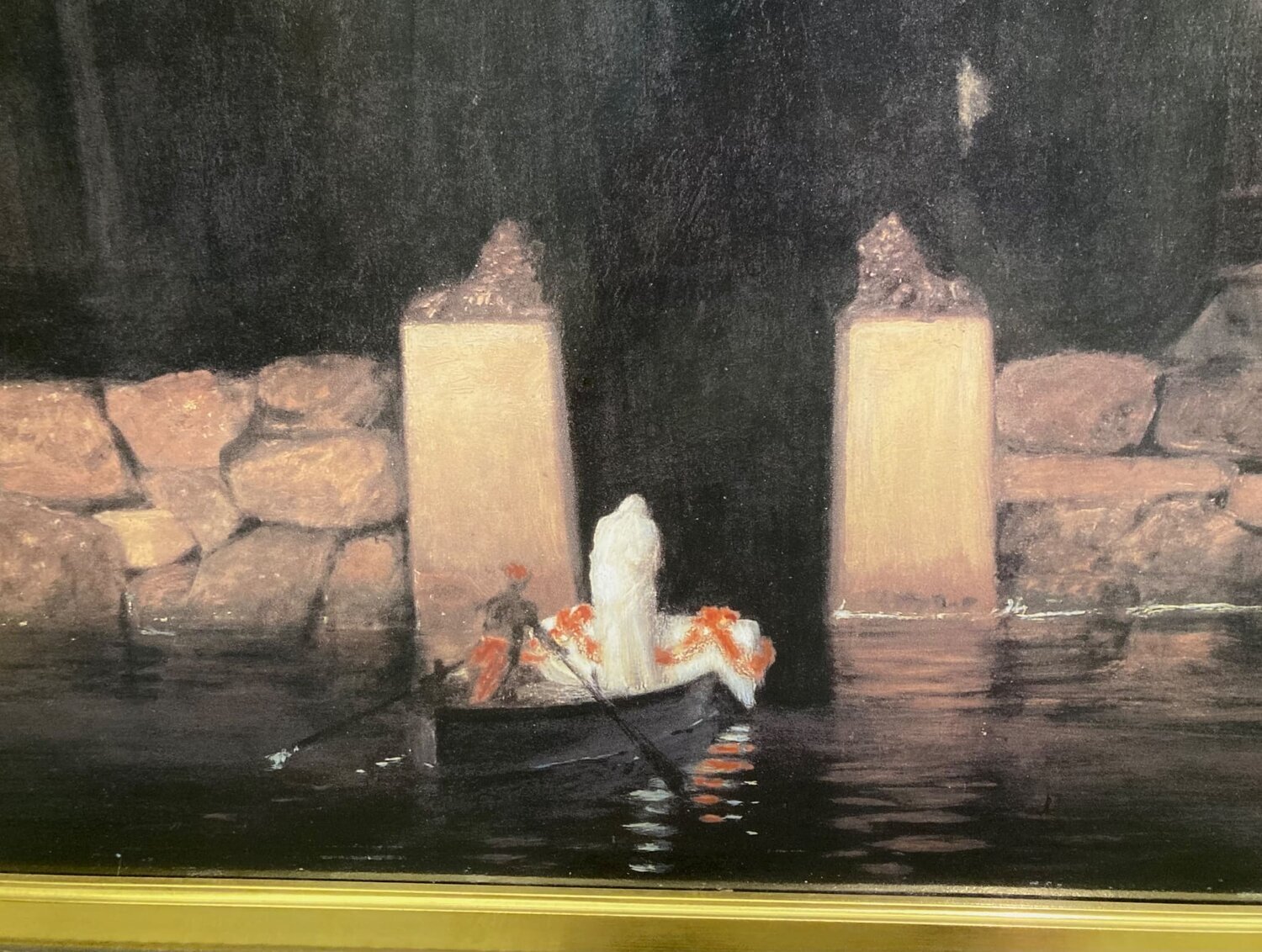

アルノルト・ベックリン『死の島』

ここからは初見という訳じゃないけれど、アニメOP&EDオタクとしては外せないアルノルト・ベックリン『死の島』について。

2008年秋アニメ『黒執事』ED2のパロディ元となった絵ですね。

元々著:枢やなの原作漫画は読んでたし好きだったからアニメも見てたのだけど、何よりED曲、Kalafina『Lacriomosa』が今でも大好きで。

君のくれた秘密を標に 蒼い夜の静けさを行く

『死の島』を見ると、黒執事への愛と梶浦由記&Kalafina&『Lacriomosa』への愛が混じり合って、オタク的としかいえない興奮が湧きます。

今回改めて原寸大絵を眺めてみると、舟の行く先って本当に真っ黒に塗り潰された墓の中なんだなと思うね。

引きで見れば朝とも夕とも、審判の時とも取れない日射しが島には差し込んでいるけれど、この葬送者が一礼するのは闇。

これまで、そしてこれから遺体を呑み込む闇に頭を下げている。

フェルナン・クノップフ『見捨てられた町』

最後は1904年に描かれた、フェルナン・クノップフ『見捨てられた町』という絵。

この絵が出てくる本を読んだことある……と記憶を漁ったら、何のことはない中野京子『怖い絵』という絵画解説本で紹介されてた絵でした。

美術館内にはこの本で紹介された絵も多数あったけど、私が本の中で一番好きだった絵がこの『見捨てられた町』だったので観れて嬉しい。

ベルギーのブリージュという実在する都市をモチーフにした作品かつ描かれている風景は非常に幻想的。

人一人いない堅牢な豪邸と、右からひたひたと浸水する水の揺らぎ、そしてそれを包み込むセピア色のスモッグ。

揺らめく水面と共に、この町のこの場所は永遠に無人のまま停止し続けるんだろうと思わせる不変に寒気と癒やしを感じます。

今流行りのリミナルスペースに近いかも?

あと、休憩中にB2Fのカフェで食べた「おいしぃぃぃー!と叫ぶ ムンクの芋ンブランどら焼き」も美味しかったし可愛かったので載せておきます。

鳴門金時の甘露煮、つぶあん、鳴門金時クリームの三段重ねどらやきに、阿波晩茶とおかきがついた大満足のセット。

あったかいお茶が疲れた体に沁みるね……。