大須商店街(愛知県名古屋市)で2025年2月14日から3月30日まで開催されている『行方不明展 名古屋』へ行ってきたのでその感想。

ホラー作家・梨×株式会社闇×大森時生(テレビ東京)による、あらゆる「行方不明」をテーマにした展覧会。

会場では「行方不明」に関する様々な“架空の痕跡”を展示いたします。

※すべての展示はフィクションです。引用:行方不明展

展示エリアは身元不明、所在不明、出所不明、真偽不明という4つのテーマに分かれており、それぞれのエリアで行方不明を連想させる物品と、その展示物にまつわるキャプションが展示されてる。

展示会に行けないという人でも市販で売られている図録を読めば十分楽しめる内容でした。

↑展示されていた動画もQRコードを読み込めば観れるので良心的。

ただ実際の携帯電話を何個も重ねて積み上げたり、実際の電話ボックスを設置していたりと実在にこだわる熱量は伝わってきたのでやっぱり現地に行ったほうがいいかも?

【複数の携帯電話】

とある民家に在住している方から譲り受けたものです。

「電話が、(行方が分からない妻に)繋がらないのは、携帯が壊れているからだと思って、別の携帯を試したらいつか会えるかもしれないと思って、いろんな機械を集めて何度も何度も試したけど、

でも、もういい」と譲渡なさいました。

【公衆電話】

■■商店街に設置されていた公衆電話です。

この公衆電話が設置されていた周辺で、「謎の叫び声」を聞いたという通報が相次ぎました。

通報した人々は一様に「確かに中に人がいたのを確かに見たのだが、姿はぼやけたように思い出せない」と話していたそうです。その声の内容には細かな異同がありますが、最も多い証言は

「ちゃんと忘れるから 心配しないで」

と泣きながら繰り返していた、というものでした。

大量の携帯電話の中には私の母が使っていた機種があってどきっとしたり、電話ボックスの「姿はぼやけたように思い出せない」ガラスの汚し方に感心したり。

1階から2階に移動する時の階段にも大量の捜索ポスターが貼り重ねられていて、そのおびただしさに執念とやる気を感じました。

写真撮影とSNS投稿がOKな展示会だったので、個人的に気に入った展示物をいくつかメモとして記録しておきます。

まずは以下、人探しの貼り紙三点。

探してください

氏名:不明

年齢:恐らく中学生でした(ランドセルを処分した覚えがあるため)

身長:見上げたことはなかったと思います

身体的特徴:長い髪を褒めてあげると笑ったことがあります

行方不明者を最後に確認した日時、場所:夏ごろの夕方の自宅で、ごめんなさいと言われました。もう全部忘れてと言われて、そこから覚えてません。

備考:朝起きると私の目がいっぱい腫れていたから、それくらい私が愛してた娘だったのだと思います。

なので、どうか探してください

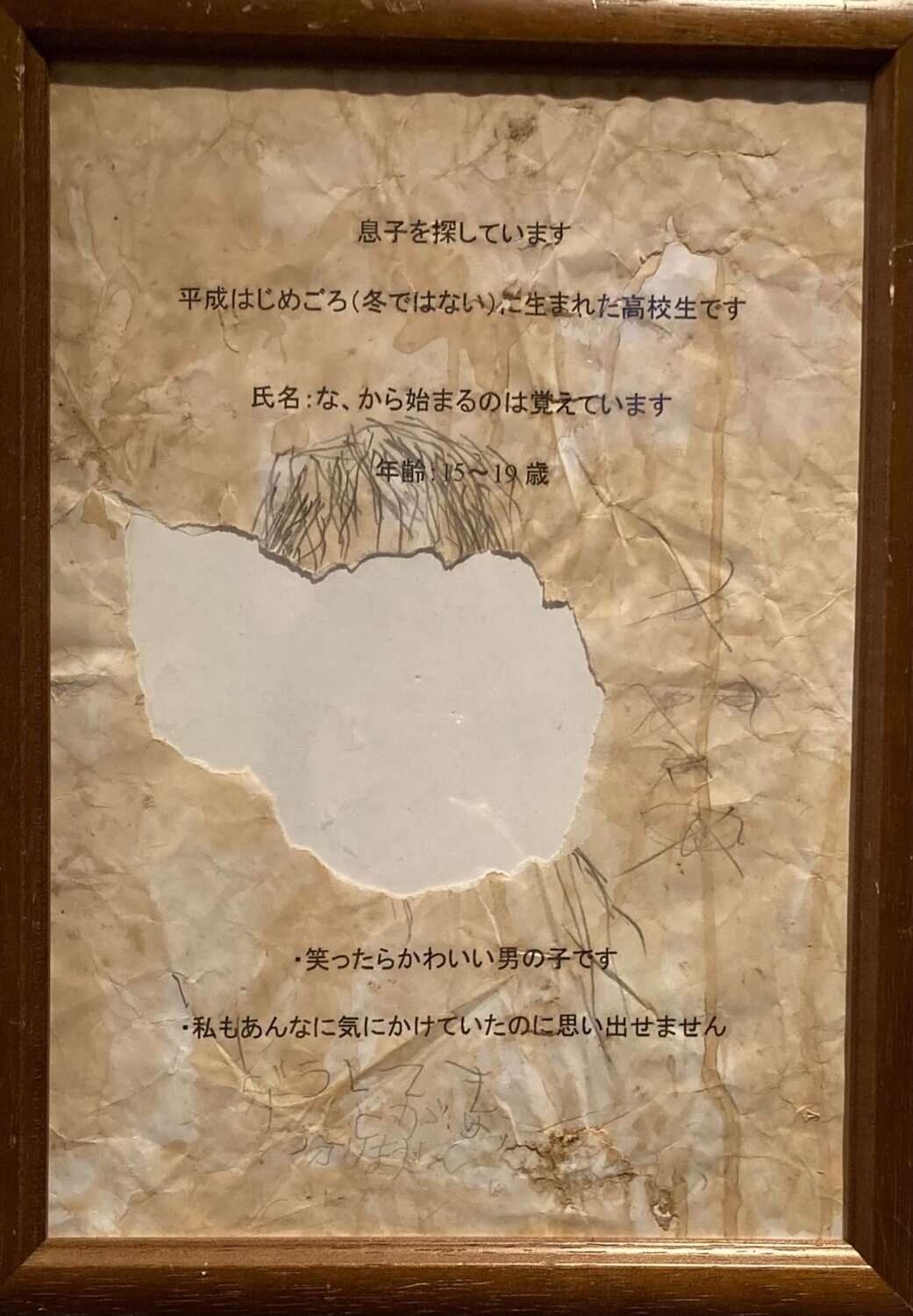

息子を探しています

平成はじめごろ(冬ではない)に生まれた高校生です

氏名:な、から始まるのは覚えています

年齢:15~19歳

・笑ったらかわいい男の子です

・私もあんなに気にかけていたのに思い出せません

かえってきてください

写真がもはや存在しない(記憶の断片しかない)のでそれぞれの断片を組み上げて再現します

「こんにちは、ゆうです(笑う時に少し息を吐きながら)」

二重瞼、短い黒髪

やや中性的な容姿 あまり歯を見せては笑わない

どれも親が、記憶の中でさえ朧気な息子or娘を探しているという内容。

こういう風に誰かも分からない誰かを探しているというシチュエーションが好きなんです。それが親子関係なら尚更。

無くしたくなかったのに無くしてしまう、忘れたくないのに忘れてしまう。

子という宝物が削がれていることに泣き叫びながら、押し流されてゆく忘却の力に圧倒されました。

次いで『バス停のポールに貼り付けられていた袋』

【バス停のポールに貼り付けられていた袋】

■■村の「■■橋」バス停のポールに貼り付けられていたビニール袋です。

土で汚れたそれの中には、いくらかのお金と手書きのメモが入っており、そこには

「使えなかったらごめんなさい 元気で」

と記されています。

まるで、この袋を受け取る人が、この貨幣を使えないどこかに行ってしまうかのような書き振りです。

この作品を見た瞬間に浮かんだのが、暗闇の中で急いでこの袋を作るおばさんの後ろ姿なんですよね。

性別や年齢を具体的に表すようなものはないんだけれど、でもとっさにお金をビニール袋に入れて場に残そうとする発想が中年女性っぽい。

文字が書かれているメモはノートを破いたもので、筆跡も走り書きで、入っている紙幣も今ある財布の中身全て出しましたという雰囲気があって。

善良なおばさんが早急な別れの気配に追い立てられて怯えながら残す、お節介めいた最大限の思いやりに泣きそうになる。

彼女は「使えなかったらごめんなさい 元気で」と心底そう思って残したんだろうし、でも結局この袋はその相手が受け取ることなく発見されてる。

届くべき人に辿り着けず取り残された思いやりの温度はやるせなくて、それでも尊いもののように、未だに薄っすらと闇の中で発光しているようで好き。

最後は『家族の絵』

【家族の絵】

ある女性が幼少期に描いた絵です。

その絵には、(見ようによっては)不自然な空白があるようにも見えます。

なお、彼女は六歳くらいの頃、突然に「おにいちゃんがいなくなった」と泣き喚いたことがあったそうです。

しかし今の彼女にそんな記憶はありません。

そもそも彼女に兄は実在しませんでした。

このキャプションを読んだ瞬間に、齋藤芽生『真昼の宇宙』というWEB小説を思い出しまして。

作者さんの説明からすると長くなるので今回は割愛するけど、小説自体は下のリンクから誰でも無料で読めます。

138文字のキャプションを3097文字の小説に、逆に3097文字の小説を138文字に要約するとこのキャプションになるんだろうなと思うぐらい、この2つの話は似てる。

パクリとかそういう話では全く無く(というか「いないはずの兄弟がいた」というアイデア自体は手垢がつきまくっているでしょ)、同じ現象を違う誰かの違う言葉で描くことによって、この幻想が補完されて強度が付いている。

それが点と点を結んで星座を見出すような、私一人だけが楽しく、私一人だけが楽しいでは勿体ない感動だったということを言いたいんです。

ひとりの人間にとって「本当に懐かしいひと」というのは、どこかでその存在を消さなければいけないさだめにあるのか。

ある一定以上に懐かしく慕わしくなった時に、ふと真昼の宇宙に、それらの存在は奪われでもするのではないか。彼らは誰だったのだろう。

本当に妹だったのか、叔父だったのか、それに代替するような人物を遠い知人の中に探せばいつかは探し当てられるのかもしれない。

けれど、彼らが親族でもなんでもない赤の他人として存在することを思った時に浮かび上がる根本的な疑問が一つある。「では一体、僕は誰なのだろう」